Quando sono entrata in libreria, io e Alice ci siamo salutate con un enorme abbraccio. Un abbraccio spontaneo, vivace, pieno di energia positiva. Lei me l’aveva detto più volte – “Ti aspetto a braccia aperte!” – mostrando un calore che percepivo chiaramente attraverso lo schermo, tra le righe dei suoi messaggi e le parole dei suoi vocali, e che dal vivo ha rivelato tutta la sua intensità, facendomi subito sentire a casa.

Faccio un piccolo passo indietro. Di Alice avevo sempre sentito parlare benissimo, ma ho avuto il piacere di conoscerla solo a metà dello scorso marzo, quando la mia editrice, Stefania Convalle, mi ha messo in contatto con lei, che voleva invitarmi per una presentazione. Due cose voglio dire subito. La prima è che sono bastati pochissimi messaggi perché capissi con chi avevo a che fare: una persona calorosa, entusiasta, felice della vita e gioiosa delle sue passioni – una gioia che riesce a trasmettere con un’intensità che raramente mi è capitato di incontrare sulla mia strada. La seconda è che io e Alice siamo entrate subito in sintonia: per intenderci, lei è una di quelle persone per cui mi viene da pensare “incredibile, mi sembra di conoscerla da sempre!”

Ma torniamo a noi. Dicevo poco fa che il suo calore mi ha fatto subito sentire a casa. Vorrei aggiungere, a questo punto, che la sua libreria non è stata da meno. E voglio dedicarle qualche riga, perché La libreria di Alice ha un taglio tutto suo, perché è uno di quei luoghi che possiedono una personalità, un’anima palpabile: ci sono i libri, naturalmente, romanzi e storie che lei – si coglie subito – sceglie ed espone con grande cura; ci sono gli scaffali con quell’aria di antico e perenne insieme; e ci sono i tè, gli infusi, le tisane e i caffè, che donano all’ambiente una vasta gamma di profumi – profumi più o meno forti, profumi di buono, profumi di casa – nell’atmosfera di una musica rilassante.

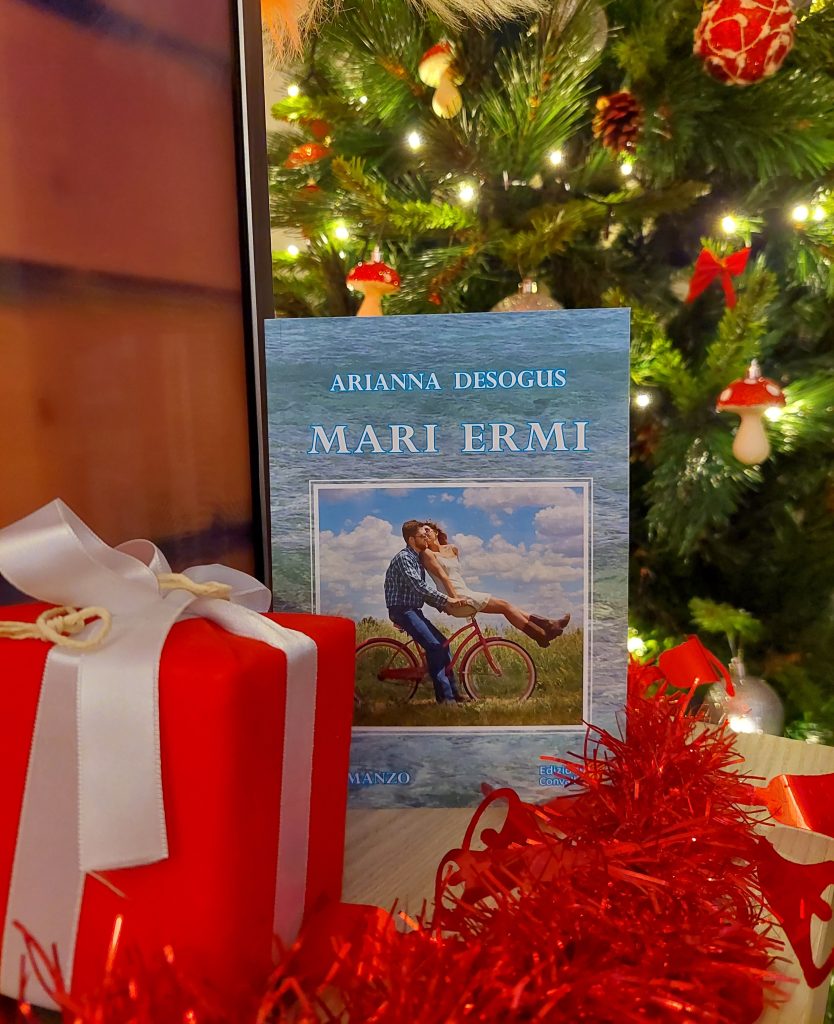

A tutto questo, poi, sabato 27 aprile si aggiungeva l’allestimento dedicato a Mari Ermi che Alice ha preparato con cura e originalità e che includeva anche un componente speciale: la bandiera della Sardegna che la mia collega e conterranea Maria Rita Sanna ha donato a Stefania Convalle alcuni anni fa – la bandiera che mi aveva già fatto compagnia, portandomi davvero tanta fortuna, nelle tre fiere a cui ho preso parte negli ultimi due anni e che Stefania Convalle, in un gesto davvero generoso del quale sono immensamente grata, ha inviato ad Alice proprio per questo evento.

Ma non è finita qui! In perfetto tema col libro, Alice ha preparato una tisana agli agrumi che offriva ai presenti insieme ai biscottini deliziosi cucinati da sua madre (un’altra persona magnifica, insieme al compagno di Alice).

Che bello incontrarvi tutti!

Ma arriviamo allora alle persone. Perché un pensiero speciale voglio dedicarlo a loro, le persone che sono venute all’incontro e che mi hanno fatto sentire davvero accolta. Ho avvertito tutto il calore della Romagna unito alla curiosità e all’interesse rispetto alla storia di Mari Ermi e alla Sardegna più in generale, ed è stato piacevolissimo chiacchierare con tutte loro anche prima e dopo la presentazione, scambiare sorrisi, scattare fotografie.

La presentazione è stata bellissima. Le domande e le considerazioni di Alice, così lucide e profonde, ci hanno consentito di parlare di tante cose: della Sardegna, di questo titolo e del valore di Mari Ermi per me e per il romanzo, di retroscena e curiosità varie, dei miei personaggi, del loro percorso di crescita e soprattutto della natura, dell’importanza che riveste nell’esperienza umana, del ruolo che attribuisco ai cinque sensi, del colore, e poi dei sogni, della mia passione per la scrittura e di tanto altro ancora. Abbiamo chiacchierato, riso, condiviso pensieri e anche esperienze, e ancora scambiato spunti, idee, opinioni, suggestioni.

C’è stato poi un momento particolarmente emozionante, una grandissima sorpresa: Stefania Convalle ha inviato ad Alice la targa del premio che ho conseguito di recente al concorso Dentro l’amore, organizzato proprio da Edizioni Convalle e alla cui serata finale non ero riuscita a presenziare. È stato un momento magico, intenso, che porterò sempre con me come ogni istante di questa giornata indimenticabile.

La sera, mentre gironzolavo e curiosavo tra gli scaffali di Alice scegliendo dei libri e dei tè, facendomi avvolgere dalla gioia che questi eventi e questi incontri mi regalano, non ho potuto fare a meno di pensare a quanto io sia grata per tutto questo.

Concludo, allora, con un po’ di ringraziamenti. Ad Alice, per come mi ha accolto, per quello che ha fatto per questa presentazione e soprattutto per la sensibilità con cui ha saputo cogliere l’anima di Mari Ermi. Alla mia editrice, Stefania Convalle, per il sostegno prezioso, per il dono della bandiera e per la fantastica sorpresa. A tutte le persone che sono venute e che hanno avuto il piacere di condividere questi momenti con me, dando fiducia al mio romanzo. A Matteo, perché la sua disponibilità e il suo affetto mi hanno consentito di dedicarmi a questo evento con serenità.

Grazie, davvero.

Lo dico sempre e voglio ripeterlo anche qui: questo della scrittura è un mondo difficile, ma le soddisfazioni che dà sono davvero immense.

Se hai piacere di vedere altri scatti di questo pomeriggio, visita la galleria fotografica dedicata a Mari Ermi cliccando qui. 😉

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi leggerne altri simili, visita la sezione “diario” del blog cliccando qui. 🙂